Il a fallu plus de trente-cinq ans pour que cette embrassade furtive devienne l’une des plus célèbres au monde. Avec son Baiser de l’Hôtel de Ville (1950), Robert Doisneau est entré dans la postérité. Troisième épisode de notre série sur les dessous des œuvres populaires.

par Christophe Dutoit

Le 25 avril 2005, un tirage vintage du Baiser de l’Hôtel de Ville est vendu aux enchères pour la somme de 184 960 euros. Un prix record déboursé par un collectionneur suisse qui déclare alors: «Ce cliché romantique est le miroir de notre jeunesse, à ma femme et à moi-même.» La cure de jouvence n’a pas de prix. Onze ans après la mort de son auteur Robert Doisneau, cette vente exceptionnelle clôt une saga aux allures policières qui a agité le Tout-Paris autour de cette photographie depuis la fin des années huitante. Mais revenons à la genèse de cette histoire.

Robert Doisneau naît le 14 avril 1912, la nuit du naufrage du Titanic. Pas facile comme premier pas dans la vie. Il grandit à Gentilly, dans la banlieue sud de Paris. Graveur et lithographe diplômé, il devient photographe publicitaire au début des années 1930, avant d’être engagé comme photographe industriel par les usines Renault de Boulogne-Billancourt. En 1939, il prend la porte pour un retard de trop, se lance en indépendant et, après la guerre, collabore avec l’agence Rapho.

Au printemps 1950, Doisneau est mandaté par le célèbre magazine américain Life pour un reportage sur les amoureux de Paris. En ces années de reconstruction, il faut donner du rêve sur papier. Mais, perdue dans la mise en pages aux côtés du Baiser du Pont-Neuf ou des Amoureux aux poireaux (sic), l’étreinte de la rue Rivoli passe alors inaperçue.

Oreillers et douches

Il faut attendre près de trente-cinq ans pour que cette image accède au rang d’icône. Commercialisée dès le milieu des années 1980 sous la forme de posters, elle se vend rapidement à plus de 400 000 exemplaires. Déjà un record mondial. On la retrouve en cartes postales, dans une publicité pour une compagnie aérienne, sur des puzzles, des rideaux de douche, des taies d’oreiller, des calendriers, des fournitures scolaires. En pleines années mitterrandiennes, les Français s’identifient à cette évocation d’un Paris hors du temps, à cette silhouette d’Edith Piaf abandonnée dans les bras d’un bel homme aux faux airs d’Yves Montand, magnifiée par l’élégante nostalgie du noir et blanc.

En juillet 1988, Télérama en fait sa une et ouvre la boîte de Pandore. Une dizaine de couples disent se reconnaître dans cette image. Parmi eux, Jean et Denise Lavergne déclarent avoir été pris à leur insu et réclament – étude morphologique à l’appui – 500 000 francs de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image. Après quatre années de procédure, ils sont déboutés en appel, incapables d’apporter la preuve qu’ils sont bien le couple de la photo.

Françoise Delbart, née Bornet, choisit ce moment pour sortir de l’anonymat. Elle écrit au photographe, on organise des retrouvailles. «Aucun doute, c’est vous», avoue Doisneau. Les souvenirs resurgissent. Le photographe avait repéré un couple d’amoureux qui s’embrassaient sur une terrasse. Elle avait l’insouciance de ses 20 ans. Tout comme son amant Jacques Carteaud (23 ans à l’époque), elle apprenait les rudiments du théâtre sur les bancs du Cours Simon. La vie était belle, simple, libre et spontanée. Doisneau leur propose 500 francs pour une série de poses, des mises en scène d’embrassades à la gare Saint-Lazare, rue Royale, devant le Bazar de l’Hôtel de Ville.

«Passionnément vrai» Contrairement à ce que beaucoup pensent, la photo n’a pas été prise sur le vif. Elle n’est ni une image à la sauvette ni un instant décisif cher à Henri Cartier-Bresson, son alter ego, lui aussi figure de proue de la photographie humaniste en France. «Je n’aurais jamais osé photographier des gens comme ça, explique Doisneau quelques années avant sa mort. Des amoureux qui se bécotent dans la rue, ce sont rarement des couples légitimes…»

«Si l’instantané de la photo est faux, le baiser, lui, était passionnément vrai», avoue plus tard Françoise Delbart, dont la carrière d’actrice se borne à des apparitions dans une dizaine de films et une poignée de pièces de théâtre. Ce qui ne l’empêche pas d’intenter à son tour un procès et de demander 100 000 francs de dédommagement pour exploitation abusive de son image, ainsi qu’un pourcentage sur l’utilisation commerciale de la photo.

Contrairement aux époux Lavergne, elle possède un argument de poids: une épreuve argentique, estampillée du cachet de Doisneau et offert par le photographe quelques jours après la séance. Le tirage même qui affola les enchères en 2005. Cinquante-cinq ans après la prise de vue, l’héroïne du Baiser de l’Hôtel de Ville s’est décidée à vendre sa «pièce à conviction » pour financer une société de production de documentaires et aider de jeunes réalisateurs. Une forme de consolation, car, entre-temps, la dame, alors âgée de 75 ans, a perdu son procès contre le photographe. Bien que Robert Doisneau l’ait reconnue comme la protagoniste de son image, le tribunal ne l’a pas entendu de la même oreille. Le motif: même s’il est avéré que c’est bien elle sur l’image, sa position ne permet pas de la reconnaître. C. Q. F. D. et point final.

Au terme de ces procès retentissants, Robert Doisneau conserva une meurtrissure. Le mythe était souillé. Comme beaucoup de ses compères adeptes de photographies de rue, il a été confronté à la justice et aux questions sensibles du droit à l’image. Mais, comme il aimait à le dire: «Le photographe mangeait à la cuisine; il est désormais invité à la table du maître.»

«L’imparfait de l’objectif»

Jacques Prévert raconte: «Un jour, dans les petites montagnes des Alpes-Maritimes, du côté d’Entrevaux je crois, Robert Doisneau “en reportage” accompagnait un berger, ses moutons et ses chiens, lorsqu’un camion éventra le troupeau et tua aussi les deux chiens.

– Tu as pris des photos?

– Non, j’ai consolé le berger, répondit Doisneau. L’homme est ainsi, d’abord homme.

De cet «enjoliveur de l’ordinaire», l’écrivain, poète et dialoguiste disait également: «C’est toujours à l’imparfait de l’objectif qu’il conjugue le verbe photographier.» Avant de connaître une notoriété mondiale, Robert Doisneau a d’abord été un photographe de la rue, des classes populaires, des banlieues parisiennes, des défavorisés. Des sans-grades qu’il regarde avec tendresse, toujours à la recherche d’une anecdote visuelle, d’une note d’humour, d’un trait d’ironie.

«Poésie sans afféteries»

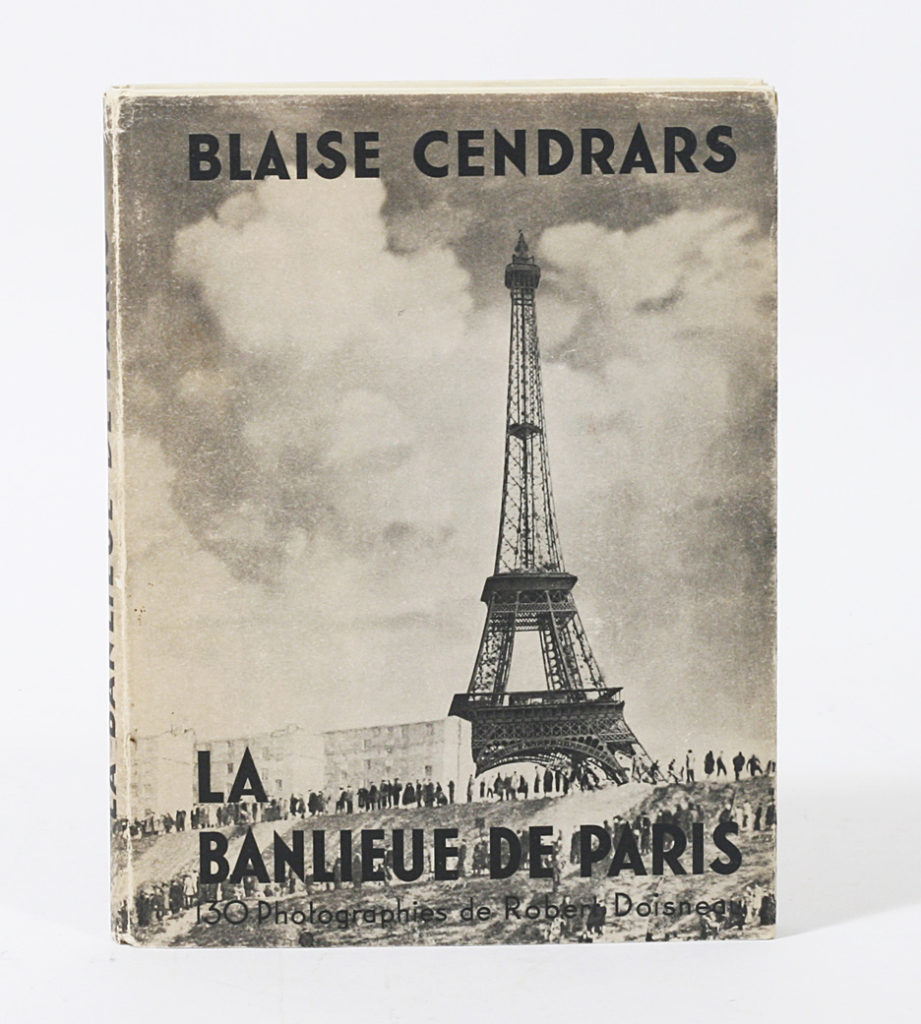

Mais il ne faut pas s’y méprendre. Le miroir tendu par Doisneau sur la France de l’après-guerre n’est pas si idyllique. Avec des textes de Blaise Cendrars, il publie en 1949 La banlieue de Paris, «un livre d’une poésie rude, amère, sans afféteries», écrit le critique Jean-François Chevrier. Comme l’a montré une grande rétrospective à la Fondation Henri Cartier-Bresson en 2010, «sa vision de la banlieue est beaucoup plus profonde et sombre que celle de carte postale à laquelle il a été cantonné pendant très longtemps». «Passant patient», jamais débarrassé de sa timidité, Doisneau a toujours conservé une certaine distance vis-à-vis de ses sujets. Lui-même se définissait d’ailleurs davantage comme «pêcheur d’images» que comme «chasseur d’images». Tout est dans la nuance.

Au tournant des années 1950, Doisneau travaille un temps pour Vogue, le célèbre magazine de mode, mais il juge bientôt le milieu «trop sucré». Il préfère l’effervescence de la rue, son bouillonnement renouvelé. Avec Ronis, Boubat, Izis, Brassaï et tant d’autres, il fait partie de cette photographie humaniste, empreinte de ce «réalisme poétique» cher à Claude Nori, qui a placé la France au centre de la photographie mondiale durant plusieurs décennies.