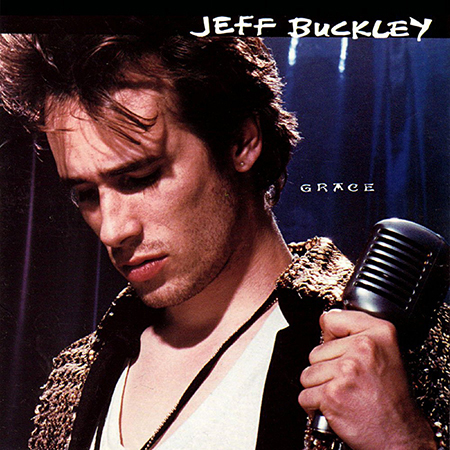

En août 1994, Jeff Buckley sort Grace, l’un des albums phares de la fin du millénaire. Trois ans plus tard, le chanteur se noie accidentellement dans le Mississippi. Telle est l’histoire de ce cinquième épisode de notre série d’été consacrée aux auteurs d’une seule œuvre.

Par Christophe Dutoit

En 1994, Kurt Cobain préfère mourir que se consumer à petit feu et Justin Bieber aurait mieux fait de naître dans l’anonymat. Les disquaires se frottent les mains tant les albums majeurs se succèdent: Ill communication (Beastie Boys), Parklife (Blur), No need to argue (The Cranberries), Vauxhall and I (Morrissey), The downward spiral (Nine Inch Nails), Definitely maybe (Oasis), Dummy Portishead), Superunknown (Soundgarden), Portrait of an american family (Marilyn Manson). Dans ce concert d’excellence, un artiste émerge de nulle part: Jeff Buckley – le fils du songwriter Tim Buckley – met tout le monde d’accord avec Grace et ses dix chansons à la beauté effrayante.

Au premier rang, on se souvient évidemment de sa reprise lumineuse et traumatique d’Hallelujah de Leonard Cohen. Mais, avec son sens inné du contre-pied et de la bravade, il chante la version modifiée par John Cale trois ans auparavant pour un hommage commandé par Les Inrockuptibles. «Il voyait clair dans les chansons des autres, écrit de lui le journaliste Michka Assayas. Il en tirait des évidences qui, comme la lumière du soleil, sont toujours dures à regarder en face.»

The Smiths et Edith Piaf

Jeff Buckley a en effet l’oreille absolue et il est capable de jouer n’importe quel morceau après l’avoir entendu juste une seule fois. Ses goûts à 180 degrés le portent aussi bien vers l’Irlande de ses racines familiales que du côté de la pop anglaise. Sur scène, il reprend fréquemment The Smiths – «la seule chose valable des années huitante» – dont il donne de somptueuses versions d’I know it’s over. Il rend hommage à son égérie Edith Piaf (Je ne connais pas la fin), chante Lilac wine, la chanson d’Elkie Brooks rendue célèbre par Nina Simone, ou le somptueux Corpus Christi carol, de l’Anglais Benjamin Britten.

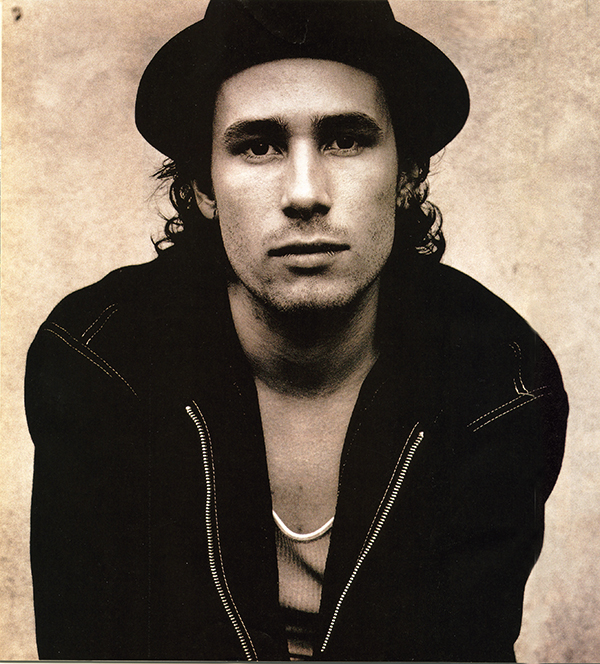

Avec sa tessiture de chanteur d’opéra (certains la comparent à celle de Luciano Pavarotti), Jeff Buckley couvre facilement quatre octaves et virevolte avec aisance des graves aux aiguës. Surtout, il signe une poignée de chansons au romantisme délicat (Mojo pin), des évidences mélodiques (Last goodbye) et un uppercut flamboyant (Eternal life).

Bien qu’il atteigne péniblement la 149e place du Billboard américain, Grace se vend à 750000 exemplaires. La critique est dithyrambique. Le magazine Rolling Stone le classe parmi les 500 meilleurs albums de tous les temps et David Bowie le considère comme «le meilleur album jamais enregistré».

Quel aboutissement pour ce fils de star qui, contrairement à Julian Lennon, Dweezil Zappa ou Ziggy Marley, a réussi à éclipser l’aura de son père! Scottie Moorhead – comme il se fait appeler dans son enfance, après le mariage de sa mère avec Ron Moorhead – commence à jouer de la guitare à l’âge de 5 ans. A 13 ans, il reçoit une Les Paul noire et décide de devenir musicien. Durant six ans, il travaille dans un hôtel et joue de la guitare dans divers groupes où il touche aussi bien au jazz, au heavy metal, au dancehall…

«Il y a toujours eu la musique, raconte-t-il dans une interview. Elle a toujours été mon amie, mon alliée, ma muse, ma tourmenteuse… D’aussi loin que je me souvienne, la musique a toujours pris le contrôle sur moi. Entre 16 ans et 19 ans, j’ai cessé intentionnellement de chanter. Pour me punir ou peut-être pour me guérir…»

En 1991, Scottie troque le nom de son beau-père pour celui de son géniteur biologique et tente une carrière d’acteur à New York. Les échos sont si favorables après sa première apparition en public lors d’un concert en hommage à Tim Buckley, qu’il obtient une résidence tous les lundis soir au Sin-é, un club de l’East Village tenu par un émigré irlandais. «Jeff était capable de captiver le public au point qu’on entendait une mouche voler», se souvient un témoin.

Le célèbre 4-titres Live at Sin-é témoigne de cette période formatrice, où il rencontre Garry Lucas, ancien guitariste de Captain Beefheart, avec qui il compose ses chefs-d’œuvre. Comme le raconte Jeff Apter*, Jeff Buckley n’était pas un auteur très prolifique. «Il souffrait d’une certaine inertie créative. Certains doutaient de sa capacité à créer quelque chose de vraiment original.»

Incapable de choisir

«Il ne se connaissait pas lui-même, il ne savait pas dans quelle direction aller, se souvient Lee Underwood, un ami de son père. En studio, il était incapable de choisir quelle était la meilleure prise.» Avec son quatuor, Jeff Buckley expérimente le vertige sur scène. Capable de se mettre dans des états de transe extrême, il donne des concerts d’une intensité inouïe, principalement en France, sa terre d’exil favorite, comme en témoignent ses enregistrements au Bataclan ou à l’Olympia en 1995. «Jeff Buckley est de ceux qu’André Suarès nommait “les grands vivants”, a écrit un jour le journaliste Gilles Tordjman. Ceux pour qui la sensation d’exister ne se goûte que sur fond de risque permanent. Il est de ceux qui vont trop loin.»

Jeff Buckley ira trop loin le 29 mai 1997, lorsqu’il décide de se baigner, tout habillé, dans un affluent du Mississippi en chantant à tue-tête Whole lotta love de Led Zeppelin. Après le passage d’un bateau à aubes, il se noie dans les remous. Son corps ne sera retrouvé que six jours plus tard. L’autopsie montrera qu’il n’avait consommé ni alcool ni drogues. Ce soir-là, l’ange Buckley est mort d’un banal accident. Sans doute la seule chose de banale qu’il a dû faire dans sa vie.

*Jeff Apter, A pure drop – The life of Jeff Buckley, Omnibus Press, 2009

Sur les traces du père absent

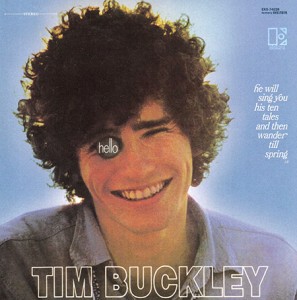

Jeff Buckley dit avoir rencontré son père à une seule reprise, à l’âge de 8 ans, deux semaines avant son overdose fatale. Fils d’un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et d’une émigrée italienne, Tim Buckley divorça en effet de Mary Guibert un mois seulement avant la naissance de Jeffrey Scott, le 17 novembre 1966. A cette époque, le jeune chanteur de 19 ans venait d’enregistrer son premier dis-que, un album de folk rock dans la vague. «Un premier effort naïf, raide, frémissant et innocent, mais qui lui a ouvert les portes du marché du disque», se souvient son guitariste d’alors Lee Underwood. Déjà, sa voix capable de monter dans des falsetti très aigus et ses compositions mélodieuses le font remarquer par la critique.

En 1966, Tim Buckley publie son deuxième album, Goodbye and hello, et impose son style de ménestrel. Il chante notamment le très poignant I never asked to be your mountain, une magnifique évocation de cet enfant qu’il imagine se dire:

«You didn’t understand my love

You don’t know why I try

And the rain was falling on that day

And damn the reason why

(Tu ne comprenais pas mon amour

Tu ne sais pas pourquoi j’essaie

Et la pluie tombait ce jour-là

Et au diable la raison)

Une chanson que ce fils chante en 1991 à l’occasion d’un concert à la mémoire de ce père absent, disparu en 1975. Dans l’église Saint-Anne de Brooklyn, il interprète trois autres titres, dont Once I was, qu’il termine a cappella après avoir cassé une corde de sa guitare. «Ça m’a ennuyé de ne pas assister aux funérailles de mon père, de ne pas avoir pu lui dire certaines choses. Ce concert m’a permis de lui rendre un dernier hommage.»

Durant les six ans qui suivent, Jeff Buckley élude toutes les questions ayant trait à ce père biologique qui lui a légué sa voix d’or. Mais son véritable bagage musical, il l’hérite de sa mère, pianiste et violoncelliste, et de son beau-père, qui l’initie à Led Zeppelin (son groupe de chevet), Hendrix ou The Who. Ironie du sort: grâce au succès de son fils, Tim Buckley recommence à vendre des disques au milieu des années nonante, alors qu’il se morfondait au purgatoire des poètes maudits des sixties…

Beautés posthumes

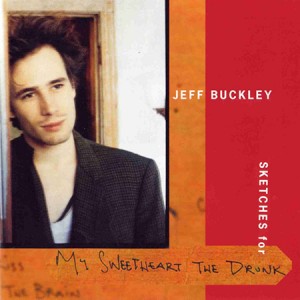

Le soir où il se noya dans le Mississippi, Jeff Buckley devait entrer en studio à Memphis pour poursuivre l’enregistrement de son second album. Mais le destin en voulut autrement. C’est donc à l’état d’ébauches et de démos que les bandes de l’album en travail sous le titre provisoire My sweetheart the drunk ont paru en 1998, pour le ravissement et… les plus grands regrets de ses fans. En effet, Jeff Buckley n’était pas du tout satisfait des sessions qui se sont déroulées durant l’été 1996 et au printemps 1997. Malgré la présence du producteur Tom Verlaine – le génial guitariste de Television – le chanteur n’avait pas encore trouvé la bonne alchimie pour ce disque que tout le monde attendait au tournant. Que seraient devenues des esquisses comme le prémonitoire Nightmares by the sea ou le chaloupé Everybody here wants you s’il avait pu les pousser dans les cordes? Malgré un bon accueil, ce disque demeure un acte manqué, un gâchis, à l’image de la disparition de son auteur.

Le soir où il se noya dans le Mississippi, Jeff Buckley devait entrer en studio à Memphis pour poursuivre l’enregistrement de son second album. Mais le destin en voulut autrement. C’est donc à l’état d’ébauches et de démos que les bandes de l’album en travail sous le titre provisoire My sweetheart the drunk ont paru en 1998, pour le ravissement et… les plus grands regrets de ses fans. En effet, Jeff Buckley n’était pas du tout satisfait des sessions qui se sont déroulées durant l’été 1996 et au printemps 1997. Malgré la présence du producteur Tom Verlaine – le génial guitariste de Television – le chanteur n’avait pas encore trouvé la bonne alchimie pour ce disque que tout le monde attendait au tournant. Que seraient devenues des esquisses comme le prémonitoire Nightmares by the sea ou le chaloupé Everybody here wants you s’il avait pu les pousser dans les cordes? Malgré un bon accueil, ce disque demeure un acte manqué, un gâchis, à l’image de la disparition de son auteur.